今日は博多駅近くの九州ビルで開催された県事業の「認知症ファーラム」に参加しました。直方の認知症家族の会の方から「丹野さんが講演されますよ」と情報提供いただき、楽しみにしていたフォーラム。博多までの交通費は必要ですが、参加費無料は本当に助かります。

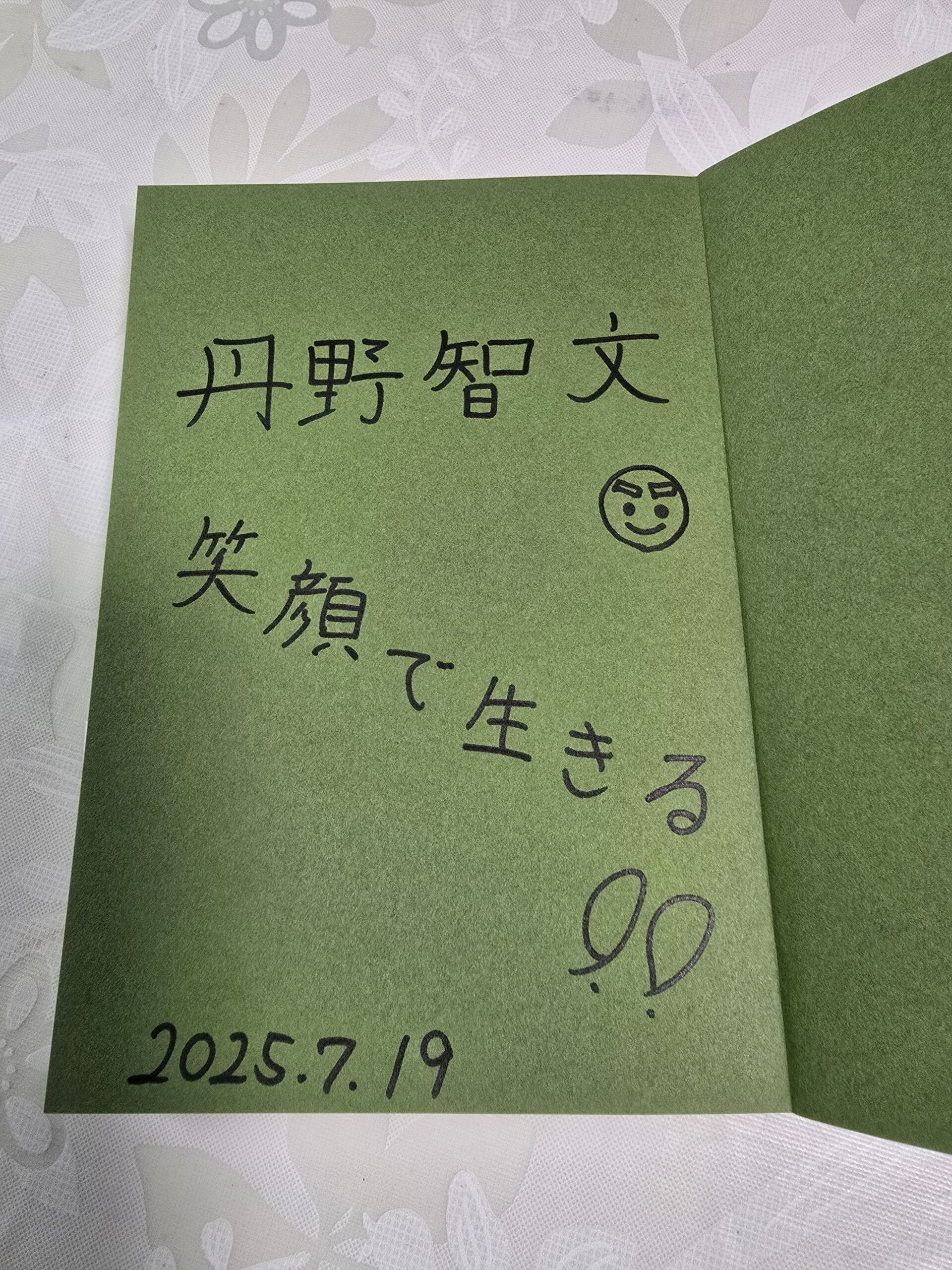

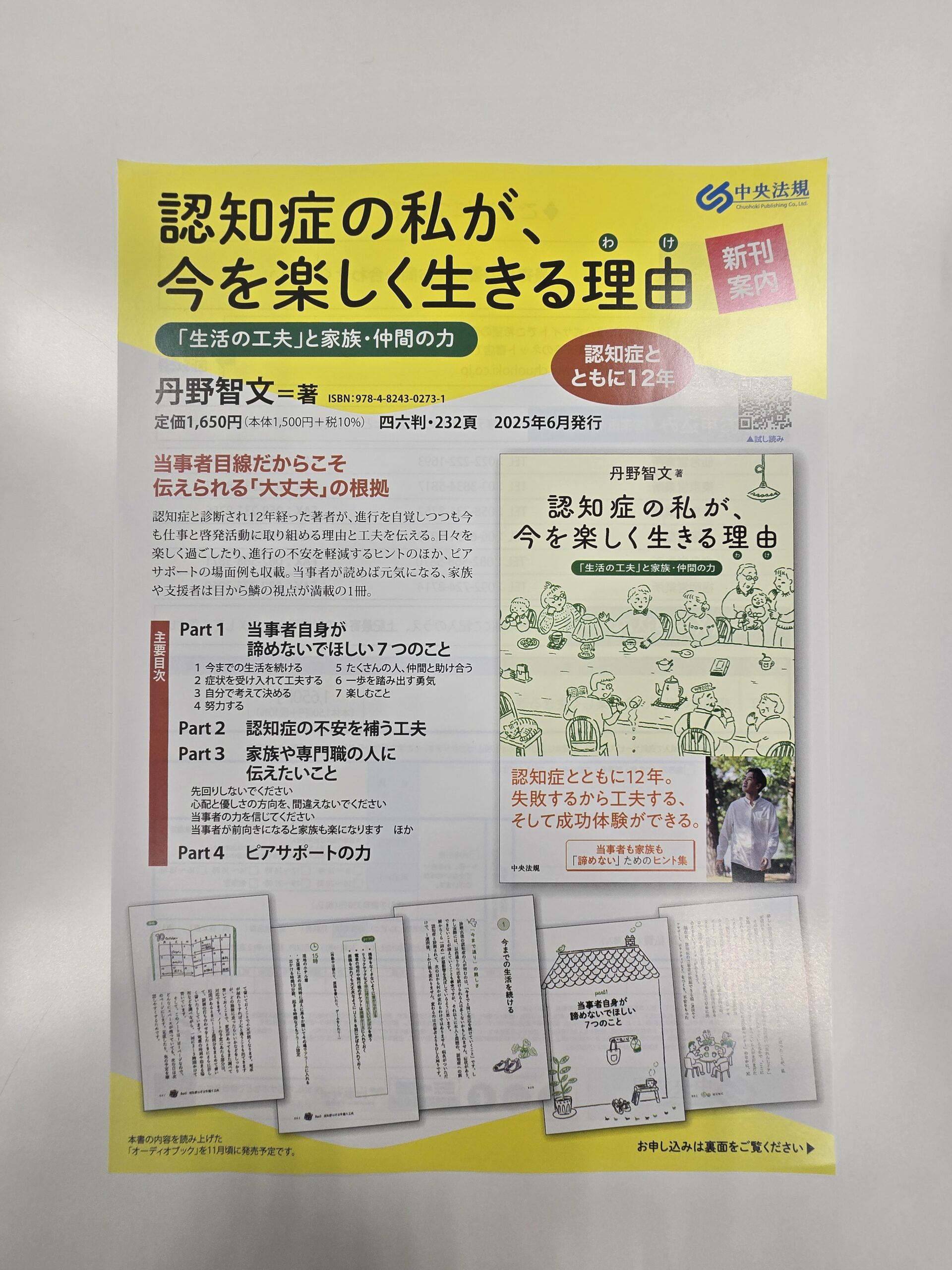

少し前に、Facebookで丹野さんの新刊の紹介をしたところ、ご本人から「ありがとうございます!」とコメントをいただき、ビックリするやら、感激するやら…持参した本にしっかりサインしてもらいました(^^)v

さて、今日のテーマは「新しい認知症観」と「ピアサポート活動」について。県は認知症になると何もできないと思われていた認知症の方が自分の意思で地域とつながり、社会生活が営める共生社会の実現を目指しています。これはきっと当事者の方々が「自分たちの声を聞いてほしい」と声を上げ続けてきたことで少しずつ社会が変わってきたのだと思います。

そして、その先頭にいるのが丹野さんであることは間違いありません。「認知症の診断を受けた人が、地域包括支援センターに相談に来た時は元気がなく目が死んでいる」と丹野さん。誰もが病院で診断を受けたあとはショックを受けて元気を失う。すぐに何もできなくなるわけではないが、だんだん閉じこもりがちになり、気がつくと介護保険の手続きといった流れになるのです。なので丹野さんは、「その間が大事。ピアサポート活動の力は有効で当事者同士の交流が本人を元気にする」と熱く語られました。

また、「本人を心配し、家族が全て管理することは本人の元気を奪い、依存を強めることになる。だから本人がやりたいことはやらせるほしい、そしてできること、できないことを聞いて自立のためのサポートをして欲しい」とも話されていました。

丹野さんは若年性の認知症と診断されましたが、その後は失敗したら工夫し、仕事や講演活動を続けてきたそうです。その方法も本に書かれていました。読ませていただきましたがそのご努力は本当に凄いなぁと思いました。脳の萎縮は進行しているそうですが、本人のやりたいこと、楽しいことができれば、元気で自立した生活が送れることを丹野さん自身が身をもって証明されているんだなぁと感じました。

私は以前、ヘルパーやケアマネジャーとして働きながら多くの認知症の方に関わってきました。義母もその1人です。今日、丹野さんの話を伺い、私は認知症の人の話、義母の話を本当に聞いていたのだろうか。どちらかと言えば困っている家族支援の方に力を入れていたのではないか…もっと違った支援があったのかも。そんなことを考えていました。

認知症は早期発見、早期診断が大事。しかし、早期であれば何かサービスを使うわけではない。たが、この時期が大事なんだと感じました。診断後、どのようなサポートがあれば認知症の人が元気を維持し、自立した生活が送れるのか。まずは認知症の人に話を聞いてみたいと思います。安心して認知症になれる社会の実現を目指すため、今日のフォーラムは良い機会になりました。ありがとうございました(^^)v